今川範国(1295-1384)を今川氏初代というのは、範国が最初に守護に任命されたからです。

この時代は北条氏の鎌倉時代から足利氏の室町時代に移行した時代です。また南北朝時代に入り、混沌とした時代でもあります。

鎌倉末期の時代背景

1333年(元弘3年)討幕計画の失敗「元弘の変」で隠岐に流罪となった後醍醐天皇が隠岐から抜け出し、執権北条高時を討伐する号令を出します。

対抗するため鎌倉幕府は、足利尊氏を総大将の一人とする討伐軍を送りますが、その足利尊氏が幕府に反旗を翻し、六波羅探題を襲撃し陥落させます。

同年5月に北条高時が自害し、鎌倉幕府は滅亡します。

建武の新政

鎌倉幕府滅亡後、1334年(建武元年)から後醍醐天皇の新政(建武の新政)が始まります。

これまで北条氏が持っていた所領は没収されます。(その多くは足利尊氏と足利直義の所領となりました。)

建武の新政は、平安時代中期を理想とした政治で旧御家人や公家を厚遇したため、次第に倒幕で活躍した武士に不満が溜まっていきます。

中先代の乱

建武の新政で不満の溜まった北条氏の残党が、1335年(建武2年)北条高時の遺児である北条時行を擁立し、鎌倉を襲撃します。

鎌倉を守っていた足利直義は敗走し、これを救援するため足利尊氏は後醍醐天皇に征夷大将軍の任命と鎌倉に救援に行くことを求めます。しかしそれは認められませんでした。

そこで足利尊氏で、許可を得ないまま鎌倉に軍を送り、鎌倉を奪還します。

そのが、後醍醐天皇は足利尊氏に上洛を命令しますが無視します。

ここから南北朝時代に入っていきます。

中先代の乱で今川氏は足利尊氏に従って戦をしています。

この中先代の乱で、今川範国が家督を継ぐことになります。

今川範国、今川氏初代の守護となる

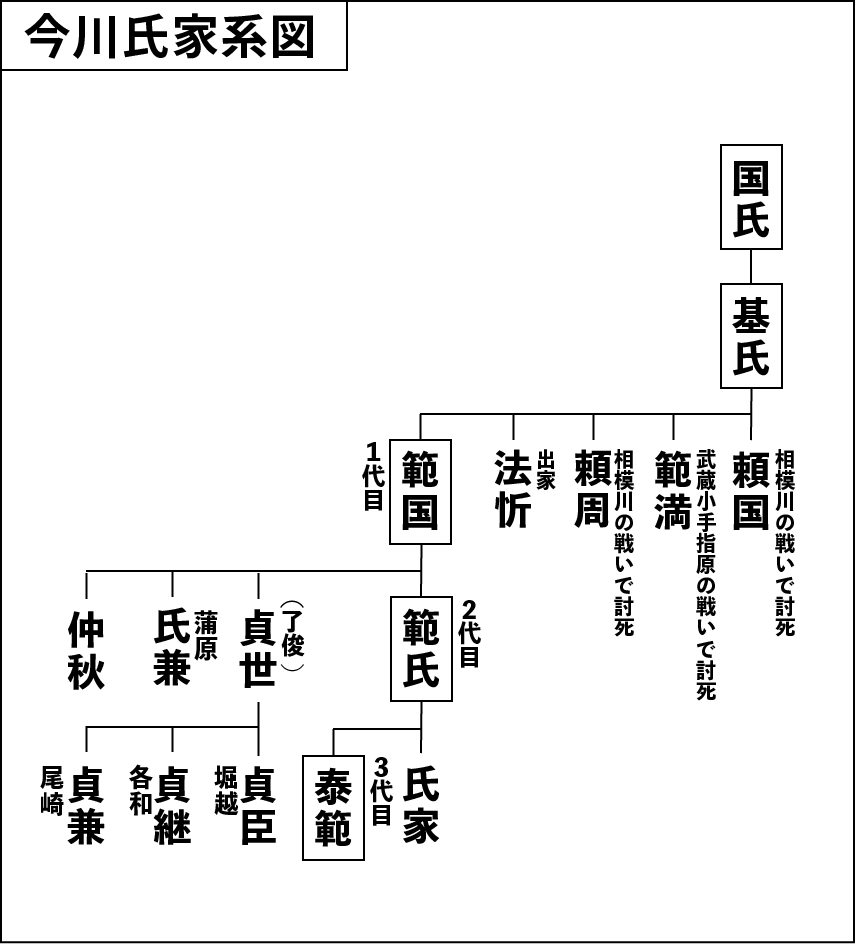

今川氏を名乗り始めて三代目にあたる今川範国は、今川基氏の五男でした。

中先代の乱(1335)の相模川の戦いで長男頼国・三男頼周が討死、二男範満も武蔵小手指原の戦いで討死します。

四男大喜法忻は出家してるため、残った範国が家督を継ぐこととなりました。

しかも、この戦いの恩賞として1336年(建武3年)、今川範国は足利尊氏から遠江の守護に任命されます。

南北朝の内乱(1335〜)

中先代の乱を鎮圧した後、足利尊氏が後醍醐天皇から上洛の命令に従わなかったため、次第に不和になっていきます。

そして後醍醐天皇は、足利尊氏討伐を新田義貞に命じます。

足利尊氏はこれに応戦し、1335年12月(建武2年)箱根竹之下の戦いで迎え撃ちます。ここで足利尊氏軍が勝利します。

そして京都に進軍していきますが、北畠顕家軍に敗れ足利尊氏は九州に逃げこます。

1336年3月(建武3年)九州多々良浜の戦いで尊氏軍が勝利すると、1336年5月に神戸湊川の戦いで楠木正成を破り、1336年6月に京都を制圧します。

後醍醐天皇は足利尊氏と和解し、持明院統の光明天皇を擁立します。

しかし1336年12月後醍醐天皇は京都を脱出し、逃げこんだ吉野で新たな朝廷を開きます。

これにより吉野を南朝、京都を北朝と呼んだ南北朝時代に突入していきます。

南朝と北朝では異なる年号を用いました。1336年から1392年までは二つの年号がある時代でした。

駿河・遠江の勢力

南北朝時代に入ると、どちらの勢力に入るかで戦いが起きました。

遠江・駿河界隈では今川氏は北朝勢力につきます。

遠江の井伊氏は南朝側で、井伊城が遠江の南朝の拠点となります。井伊城には宗良親王(後醍醐天皇の皇子)が入城しています。

駿河の狩野氏も南朝側で、安倍城が駿河の南朝の拠点となります。安倍城には興良親王(後醍醐天皇の孫)が入城しています。

美濃国青野原の戦い

1337年(建武4年)8月、後醍醐天皇は足利尊氏を追討するため、奥州にいた北畠顕家軍を京都に向かわせます。

途中の駿河守護の石塔義房軍、遠江の今川範国軍を破り、勢いよく進軍していきました。

足利尊氏は京都を守るため美濃国青野原に陣をひいて、北畠顕家軍と戦います。

そして1338年(建武5年)1月青野原で戦います。この戦いで足利尊氏が勝利しませんでしたが、今川範国が北畠顕家軍の背後を攻撃して、進路を南の伊勢方向に変えたことで足利尊氏は難局を乗り越えました。

1338年(建武5年)新田義貞と北畠顕家が討たれた後、南朝勢力は弱体化していきます。

その結果、1338年8月(建武5年)足利尊氏は征夷大将軍に任命されました。

今川範国、駿河国守護に任命

青野原の戦いの結果、1338年(建武5年)石塔義房が駿河国守護を解任され、代わって今川範国が駿河国守護に任命されます。これで遠江・駿河2ヶ国の守護に一旦なりますが、遠江国守護は1339年仁木義長に代わり、今川範国は駿河一国の守護となります。

遠江国守護はその後、転々と代わっていきますが、駿河国守護は今川氏が永続的に継承していきます。

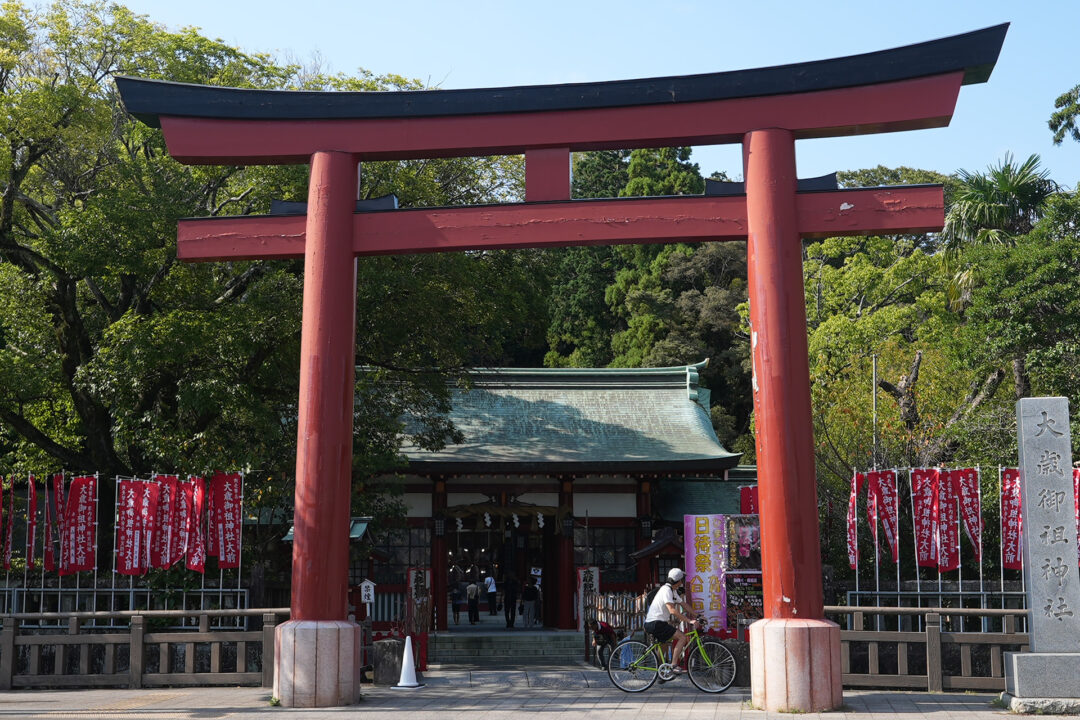

今川氏と静岡浅間神社の関係

今川範国は青野原の合戦時、赤鳥を笠験(かさじるし)に使用しました。

駿河国守護になった後、子の範氏・貞世らと共に浅間神社に参詣した際、巫女から赤鳥の笠印は神の導きによるものであることを告げられ、これを信じた範国は、「赤鳥」を今川氏の笠験・旗印・馬印に使用するようになります。その後、今川氏は駿河総社の神威とともに駿河国を支配していきます。

※1384年(至徳元年)5月4日に観阿弥(1333-1384)が浅間神社で能を奉納しています。

観阿弥・世阿弥は南北長期を代表する猿楽師です。観阿弥は同年5月19日に没しています。

浅間神社が最後の舞台だったようです。

守護今川範国の職務

今川範国は1338年に遠江国守護、1338-1352駿河国守護、1352-1384まで遠江国守護に就任している。

1352年には駿河国守護を子の範氏に譲って、遠江国守護となります。

駿河国守護・遠江国守護は、駿河や遠江に常住しません。

守護の職務は、京都に常住して政治や儀式を行います。

この頃から今川範国は京都に在住しています。

今川範国は引付方の長官である引付頭人に任命されました。

引付方は所務沙汰の訴訟を担当する機関で、所務沙汰とは所領や年貢に関する訴訟扱います。

今川範国の家督継承問題

今川範国は1384年(至徳元年)に90歳で没したようです。

今川範国には4人の男子がおり、長男範氏が守護職を継ぎます。二男貞世は文武に長け、一時九州探題に任命されるほど出世していきました。三男氏兼は九州探題となった貞世に従い、九州に赴いていきます。その後、蒲原城と蒲原庄を賜り、蒲原姓の租となります。四男仲秋も兄貞世に従い九州に赴き、九州に残した末男の国秋が佐賀今川氏の祖となりました。

しかし、範国があまりにも長寿だったこともあり、二代目となる範氏(1316-1365)やその孫の氏家の方が先に没したので、家督相続が複雑になります。

今川範国は二代目範氏が没した後、一悶着あったあと、孫の三代目泰範が駿河国守護を継承するまで支えます。

遠江国守護は亡くなる1384年まで行い、二男今川貞世に継承しています。

今川範国ゆかりの地

今川範国の墓は磐田市城之崎にある福王寺にあります。

当初は磐田市見付の定光寺にあったようですが、廃寺になったため移設されました。

感想