今川範忠は1408年(応永15年)に生まれます。

先代今川範政が末子の千代秋丸を後継者に申請したことで、範忠(当時は彦五郎)は遁世します。このことで相続問題が複雑化し、範忠支持派、次男弥五郎支持派、千代秋丸支持派に分裂しますが、1433年(永享5年)に今川範政が亡くなり、千代秋丸への家督継承は無くなりました。

その後、千代秋丸支持派も彦五郎の支持に回り、弥五郎に継承するのも間違いだという主張が多くなったことで、1433年6月3日彦五郎が家督を継承します。彦五郎は今川範忠を名乗り、今川氏5代目を継承します。

しかしその年の7月20日、今川範忠の家督継承に不満を持つ三浦・進藤・狩野・富士・興津らの国人が反乱を起こします。

範忠支持派には岡部・朝比奈・矢部氏がおり、駿河国内は内乱状態になりました。

9月に反範忠勢力の狩野氏が拠る湯島城を攻め落とし、反乱は沈静化していきました。

ようやく、今川範忠の領国支配がスタートしていきます。

| 1408年(応永15年) | 今川範忠生まれる |

| 足利義満没する | |

| 1409年(応永16年) | 今川泰範没する |

| 今川範政が家督を継承(4代目) | |

| 1423年(応永30年) | 足利義量が征夷大将軍に就任(5代目) |

| 1425年(応永32年) | 足利義量没する |

| 1428年(応永35年) | 足利義持没する |

| 足利義教征夷大将軍に就任(6代目) | |

| 1433年(永享5年) | 今川範政が没する |

| 今川範忠が家督を継承(5代目) | |

| 駿河国内で国人一揆が起こる | |

| 1434年(永享6年) | 足利義勝生まれる |

| 1436年(永享8年) | 今川義忠生まれる |

| 1438年(永享10年) | 永享の乱 |

| 1439年(永享11年) | 足利義政生まれる |

| 1440年(永享12年) | 結城合戦 |

| 1441年(嘉吉元年) | 嘉吉の乱(足利義満が暗殺される) |

| 足利義勝が征夷大将軍に就任(7代目) | |

| 1443年(嘉吉3年) | 足利義勝が没する |

| 足利義政が征夷大将軍に就任(8代目) | |

| 1449年(宝徳元年) | 足利成氏が鎌倉公方に就任 |

| 1454年(享徳3年) | 享徳の乱 |

| 1461年(寛正2年) | 今川範忠没する |

将軍足利義教と鎌倉公方足利持氏の衝突

永享の乱(1438年)で援軍の大将として出陣

以前にもまして将軍足利義教と鎌倉公方足利持氏の関係は悪化していきます。慎重派である関東管領上杉憲実と、京都にいる満済准后や管領畠山満家の努力で衝突だけは避けていました。

しかし1435年(永享7年)には満済准后が亡くなります。

1436年(永享8年)信濃守護小笠原政康と豪族村上頼清との紛争に信濃に権限のない鎌倉公方が紛争に介入しました。

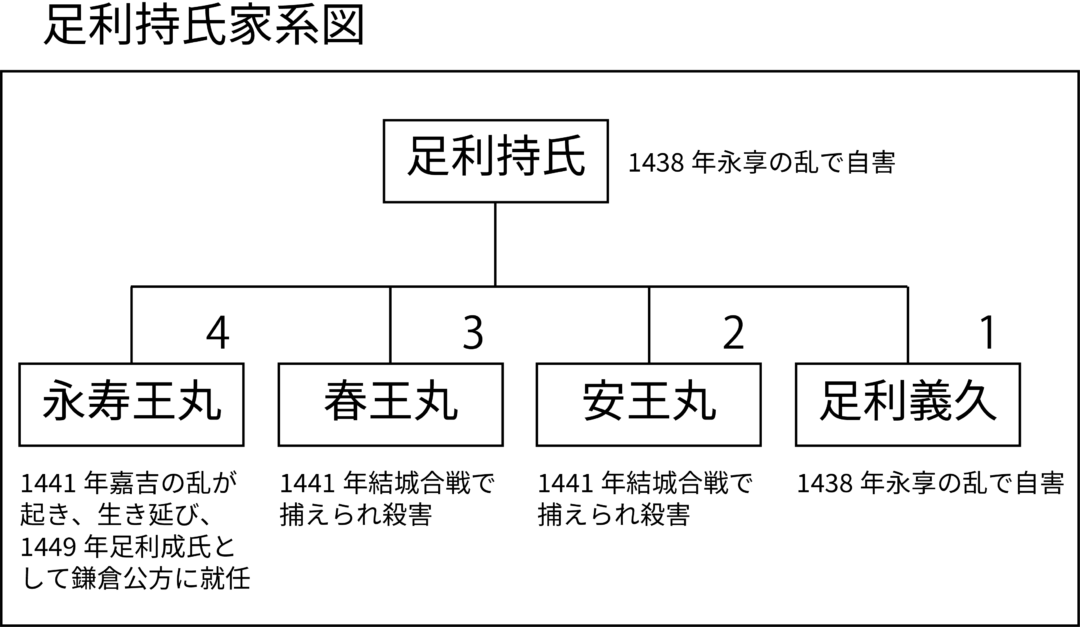

1438年(永享10年)足利持氏の嫡子賢王丸の元服に際し、上杉憲実は慣例どおり将軍から一字もらうように説得したが、持氏はこれを拒否し、足利義久と名乗られせます。

これらにより足利持氏を見限った上杉憲実は、自国の上野に帰ろうと鎌倉を出たところ、足利持氏は上杉憲実の討伐にかかりました。幕府は足利持氏を討つため上杉憲実に援軍を送ります。これが「永享の乱」です。

この援軍の大将に駿河守護の今川範忠と信濃守護の小笠原政康が命じられています。

足利持氏は徐々に追い詰められ、鎌倉の永安寺で嫡男義久とともに自害します。

この乱において、活躍したのが今川範忠です。

恩賞として将軍義教から範忠に対し「天下一苗字」の褒美を与えられました。

これは今後、今川の苗字を範忠の家系のみ使用できるというものです。

これ以降、今川了俊系の遠江今川氏は、堀越氏を名乗るようになったようです。

結城合戦で副将軍として出陣

鎌倉公方足利持氏には4人の男子がいて、嫡男義久はともに自害しましたが、二男安王丸、三男春王丸、四男永寿王丸は下野国に逃げ無事でした。

1440年(永享12年)彼らは下総国の結城氏朝らとともに兵を挙げます。

今川範忠は関東管領となった上杉清正の副将軍として参戦します。

1441年(嘉吉元年)結城氏朝らは戦死し、安王丸と春王丸は捕えられ、京都に送られる途中の美濃国の垂井で殺害されます。

嘉吉の乱から永寿王丸が鎌倉公方に就任

末弟の永寿王丸は少し遅れて捕えられ、京都に護送中に事件が起こります。

将軍足利義教が赤松満祐に暗殺されました。

この事件は嘉吉の乱と言います。

この事件によって殺害される予定だった永寿王丸は奇跡的に生き残りました。

足利持氏の死後、関東公方は不在でした。

そんこともあり、1449年(宝徳元年)敵対していた上杉憲実は、永寿王丸を鎌倉公方にすべく8代将軍足利義政に要請します。

永寿王丸は元服して足利成氏と名乗りました。

享徳の乱で政党大将軍に任命

関東公方足利成氏を迎えた上杉憲実は、身を引いて子の上杉憲忠が関東管領に就任していました。

しかし足利成氏は、旧臣結城氏や簗田氏、宇都宮氏らを重用し旧領を与えたりするので、結局関東管領と対立します。

1454年(享徳3年)12月、事件が起こります。

足利成氏が上杉憲忠を誅殺してしまいました。これを機に関東で内乱が勃発します。

これが享徳の乱と言います。

この時、将軍義政に鎌倉公方成氏側と上杉氏側の両方から援軍要請がありました。

足利義政は足利成氏を謀反人として、今川範忠を征東大将軍に任命し出陣します。

1455年(康正元年)範忠は成氏討伐に向けて京都を出発。6月15日に鎌倉入り、16日に鎌倉公方の家を焼き払いました。

足利成氏は下総の古河に逃れます。

これ以降、足利成氏は鎌倉に戻ることができず、古河を本拠地とするようになります。

それ以降、古河公方と呼ばれるようになりました。

今川範忠の家督継承

今川範忠は1461年(寛正2年)に亡くなくなります。

その2ヶ月前には家督を義忠に継承しています。

今川範忠は3人の男子がいたようですが、自身が家督継承で嫌な思いをしたせいか、スムーズに継承されたみたいです。

今川範忠の菩提寺は宝処寺のようですが、どこにあるか不明です。

感想