今川貞世(1326-1420)は今川範国の子で、今川範氏の弟です。のちに今川了俊と名乗ります。

弟であるにも関わらず、父範国から後継者に望まれるほど才能豊かな人物でした。

今川了俊の栄光と転落の人生

子供の頃から和歌を学ぶ

今川貞世は範国の二男で範氏の弟です。1326年(嘉暦元年)に磐田の見付城で生まれました。

12歳頃から祖母の香雲院の指導で和歌を習い始め、20歳頃から藤原定家の孫にあたる冷泉家の門弟になりました。

1345年(康永4年)風雅和歌集の編纂が始まると、父今川範国は自分の代わりに貞世を推薦しました。そして今川貞世の和歌一首が採用され、若くして栄誉を受けました。

観応の擾乱と今川貞世

観応の擾乱が起こり、1352年(観応3年)から1353年にかけて、京都は2度南朝に制圧されます。

1355年(文和2年)足利尊氏は、2代将軍足利義詮を救援するため、鎌倉から京都に向かいます。今川貞世はその軍勢に加わって戦います。

南朝勢力は計4回京都を占領しますが、短期間に終わり次第に勢力が弱まり、幕府側が優勢になっていきます。

鎌倉公方足利基氏とのつながり

足利尊氏は京都の室町に幕府を開きます。鎌倉時代は鎌倉に幕府があったため、関東には多くの武家勢力が存在していました。その関東を統治するため鎌倉府を置きます。そのトップを鎌倉公方になります。足利政権は兄尊氏が京都、弟直義が鎌倉を統治し、二頭体制でうまく運営していました。

尊氏と直義の仲が次第に悪くなり観応の擾乱となったため、足利尊氏は直義の代わりに子の義詮を鎌倉に置きます。義詮を2代将軍にしたため、弟の足利基氏を鎌倉公方に起用しました。それ以後、足利基氏の家系が鎌倉公方を世襲していきます。

足利基氏(1340-1367)は和歌に造詣が深く、冷泉家から和歌を教わっているため、今川貞世と関係が深かったようです。

侍所頭人・引付頭人に任命

今川貞世の兄範氏が1365年(貞治4年)に亡くなると、幕府の閣僚として働いています。

1366年(貞治5年)今川貞世は、侍所の頭人に任命されます。侍所の頭人は京都の治安維持に努めるため、山城国守護も務めます。

さらに父範国がついていた引付衆の頭人も継承します。これだけの任務が与えられるほど、貞世には能力と信頼がありました。

今川了俊に改名

2代目足利義詮が1367年(貞治6年)が亡くなります。

義詮が亡くなったことで今川貞世は出家し、名を今川了俊に改めます。

この時、3代将軍足利義満(1358-1408)は10歳前後。まだ幼いので、義満の執事である細川頼氏が実権を握ります。

九州探題に抜擢

南朝勢力は弱体化していましたが、九州では依然として南朝征西府の勢力が強力でした。九州探題はその頃、渋川義行が務めていましたが、1370年(応安3年)執事細川頼氏は今川了俊を九州探題に抜擢します。目的は南朝勢力の全滅です。この時、今川了俊は45歳でした。

今川了俊は弟の氏兼、仲秋、子の貞臣、満範を率いて九州入りし、南朝勢力一掃する戦いを始めます。

1371年(応安4年)菊池氏を降伏させ太宰府を奪還します。その後20年間戦い、1390年に南朝勢力を一掃し、九州を平定します。

翌年、京都で足利義満が大内義弘を仲介役として南朝と交渉し、南北朝合一がなされます。

九州探題を解任

南北朝の合一後、数多くの国の守護となった今川了俊ですが、九州の守護との対立します。1394年(応永元年)南九州の島津氏と激突、さらに1395年に大友氏とも対立します。大内義弘が大友氏側につくと劣勢となり、1395年(応永2年)8月に今川了俊は九州から京都に脱出します。

九州を逃げ出してきたことで、幕府は今川了俊を九州探題から解任します。

駿河・遠江半国の守護となる

九州探題解任後、駿河守護今川泰範の領地の半分・遠江守護今川仲秋の領地の半分を取り上げ、取り上げた駿河半国と遠江半国を今川了俊に与えられ、半国の守護となりました。その時、今川了俊は70歳です。

応永の乱

南北朝の合一後、幕府は南朝に代わって鎌倉府と対立するようになっていく。3代将軍足利義満に不満を持ったのは今川了俊だけでなく、2代鎌倉公方足利氏満や大内義弘もそうであった。

1388年(嘉慶2年)に足利義満が富士遊覧をしているが、鎌倉府を牽制する目的であった。

足利義満は力のある守護の権力を弱体化する政策を行います。具体的には家督争いに介入して、一族間で争うように仕向けます。この政策に不満を持つ守護が、次第に反乱が生じます。

1392年(明徳2年)11カ国を領有する山名氏が幕府に反旗を翻します。しかし、すぐに鎮圧され領地を減らされます。

そして1399年(応永6年)6カ国を領有する大内義弘が和泉の堺で挙兵します。これが応永の乱です。今川了俊は挙兵していないが、大内義弘と内通していました。しかし大内義弘が討たれると、今川了俊は鎌倉府に近い相模国藤沢に逃れます。

足利義満は今川了俊に上洛命令を出しますが、頑なに拒みましたが、観念して上洛すると、幕府の有力者のいる中で赦免の御礼を言上しました。75歳の了俊の振る舞いは「恥辱」と評されてます。

これにより了俊の領地は没収され、遠江の守護は甥である今川泰範が任命されました。

難太平記を出版

それ以後、今川了俊は堀越(袋井市堀越)の地で余生を送り、執筆活動に没頭します。

1402年(応永9年)に出版した難太平記は、今川氏の歴史を振り返りつつ、足利義満への批判が書かれているそうです。

「徒然草」の兼好法師とも親しく交わり、兼好の没後、了俊はその従者正徹を引き取り、第二の師となりました。その正徹が後に、徒然草を整理したことから了俊も同書の成立に関わったと考えられます。

今川了俊ゆかりの地

九州探題を解任され、遠江に戻った今川了俊は、1403年(応永10年)袋井市堀越に海蔵寺を開基しました。

今川了俊は1420年(応永25年)、推定96歳で亡くなりました。今の時代でも長寿ですが、この時代では記録的ですね。今川了俊の墓はこの海蔵寺にあります。

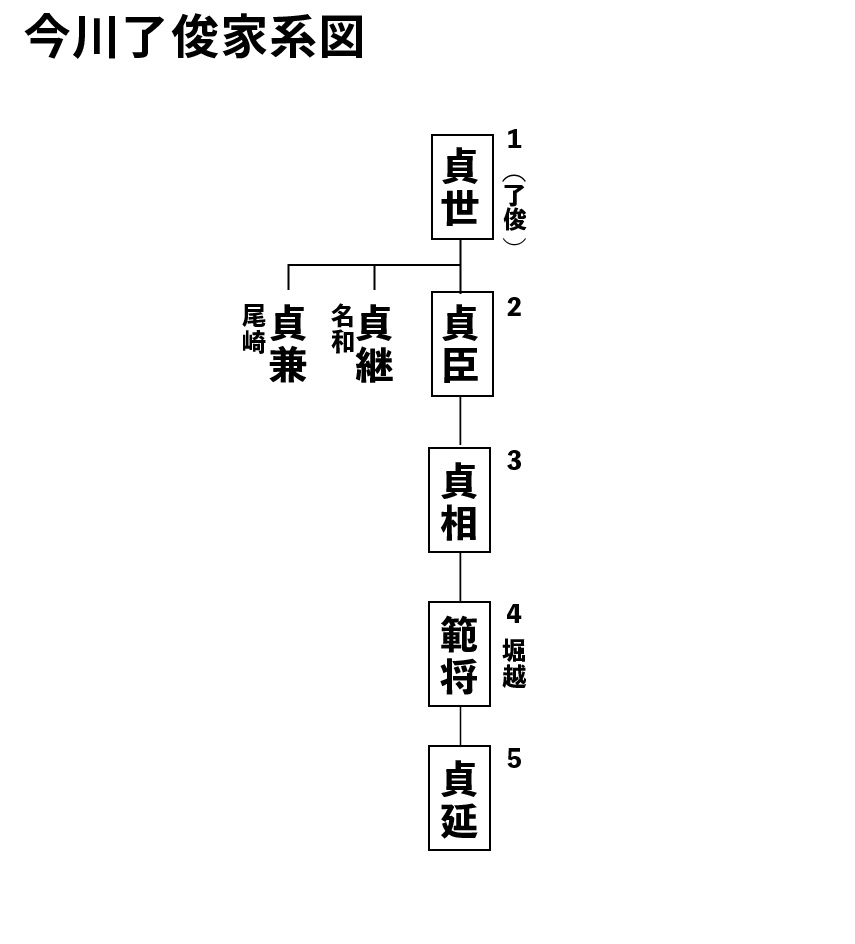

今川了俊の家系は堀越氏の祖

今川了俊の一族は、遠江に戻り袋井市堀越に拠点を置き、遠江今川家となっていきます。1438年永享の乱で本家5代目の今川範忠が軍功を上げ、「惣領一人一名の御免許」を受けます。

今川氏を名乗れるのが今川範忠本家だけになったので、4代目範将の頃から堀越氏を名乗るようになりました。

以後、今川了俊の子孫は堀越氏となります。

感想